【古民家つぼやで販売中:郵送もできます】

郵送も可能です。お問合せからご連絡ください。・500円(送料込み)・銀行振込

※転売目的でのご購入はご遠慮ください

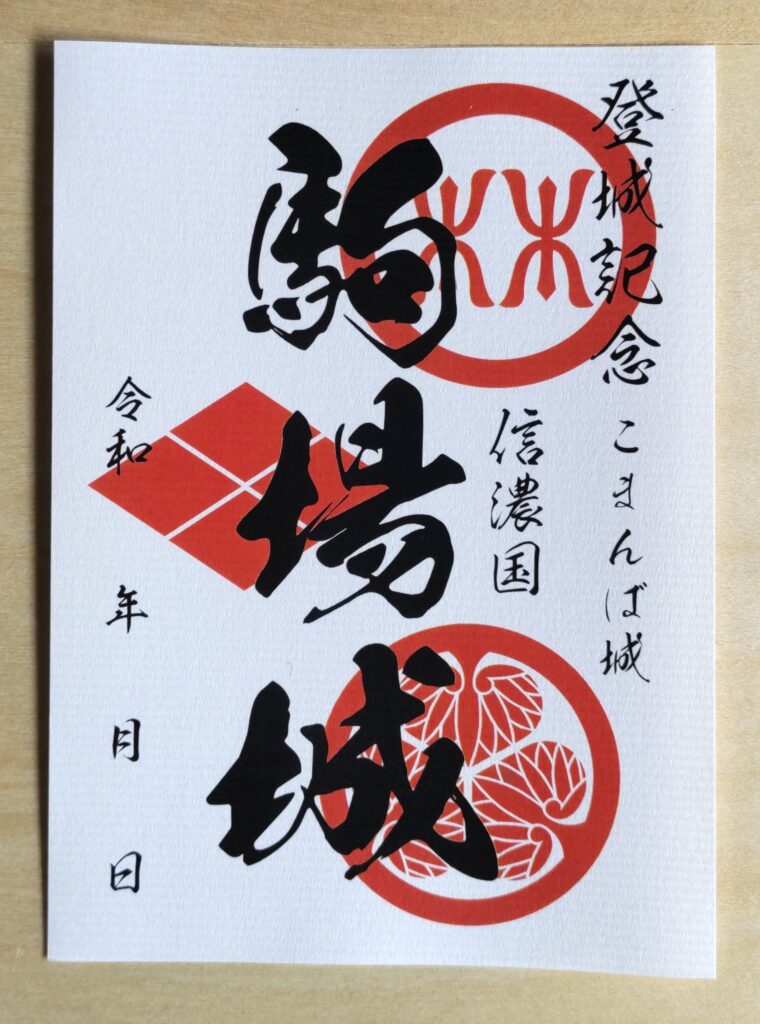

阿智村・駒場地区にある「こまんば城址」をご存知でしょうか。

「城山」とも呼ばれ親しまれている駒場城は、戦国期に築かれた山城ですが、明らかな空堀の跡が複数かつまとまって残っており、城好きな方にはたまらない魅力があるそうです。御朱印は神社仏閣によくある参拝記念の証ですが、城にもおなじ物があり、作成を依頼されたので今回作ってみました。

そもそも駒場城は誰が築造したか、詳細は不明です。

江戸期の複数古文書によると、

「駒場次郎、応永(1400年前後)ころ山城を築き駒場を押領す」

とあります。次郎は飯田市・山本の保田下にいた林理右衛門の弟または子で、本名を林恵次郎としていて、戦国時代に戦死したもようです。

まず林氏が城を築造したので、林の紋を安布知神社の拝殿の格天井にある、林の文字から頂きました。拝殿は1675(延宝3)年、時の神主林氏が建て寄付しました。この特徴ある林の字は、現存する最古の林の紋です。

その後1554年に、武田信玄が伊那谷全域を治めることになります。これに従い武田菱のデザインを頂きました。

最後の徳川時代には、当初旗本の宮崎氏が治めましたが、やがて天領となり幕府直轄地となります。よって葵のご紋を使わせていただきました。

一枚の御城印から、地域の歴史が少しづつ分かります。遙か遠くを見ながら、敵の襲撃を警戒し備えに怠りなかった戦国時代に思いを馳せ、城山に登って見ましょう。