【申込不要】11/17「古い建物・空き家の保存活用を考える」

阿智村社会教育研究集会 自然歴史文化分科会「古い建物・空き家の保存活用を考える」

阿智村には明治から戦前に建てられた、歴史的に価値のある建物や、使われていない店舗・住宅などがあります。古い建物を残していくためには、活用することが不可欠です。実際に活用している例をもとに、古い建物を活用する意義や今後の取り組みについて考えます。

- 日時 2024年11月17日(日)午後1時半~4時

- 場所 駒場区自治会館 2階

- 内容

- 特別報告「地域と行政が連携~宮田宿保存活用の取り組み」

- 小池勝典氏(宮田村教育委員会 生涯学習係 文化財担当係長)

- 天野早人氏(宮田村の景観を考える会会長)

- 報告:清内路空き家の会、駒場町並み保存活用の取組み

- 特別報告「地域と行政が連携~宮田宿保存活用の取り組み」

- 参加無料、申込不要

- 主催 第58回阿智村社会教育研究集会実行委員会

報告:中馬街道ウォークin根羽村

10月14日に根羽村の中馬街道を歩くガイドツアーを開催し、25名が参加しました。主催は根羽・平谷・阿智の有志で昨年立ち上げた 「中馬街道連絡会」です。江戸時代に物流の主要道であった中馬街道の歴史を残し、歩けるようにしようと勉強会や標柱設置、パンフレットの作成などを行ってきました。

当日は江戸時代に建立された石碑「ゴハンギョの道標」をスタートし、代々の庄屋が暮らした古民家「油屋」、根羽村で一番大きな馬頭観音などをガイドの解説とともに巡りました。根羽村で最も歴史に詳しいと言われる片桐亀十氏(93歳)から多くの知識を教わるとともに、中馬街道を案内するためのガイド研修も兼ねたイベントとなりました。

参加者からは『次はいつ開催してくれるか楽しみ』『平谷方面へ北上するルートも歩いてみたい』などの感想がありました。

こまんば便り

9/28・29 駒場町並み調査を実施

9月28、29日、村からの依頼で歴史的建造物の専門家である大場修先生(立命館大学)をはじめとする10人の専門家が上町、下町、栄町の町並みを調査しました。今回は、殿村酒店さんのご厚意で、殿村さんの酒蔵を見せて頂きました。蔵の大きさ、使われてる梁や木材の立派さなど、先生方がとても興味深く見学されていました。昔ながらの町屋や立派な蔵が複数残っている駒場の町並みはとても貴重だと先生方が仰っているのがとても印象的でした。

この調査の報告会を兼ねた町並みシンポジウムを、来年開催予定です。多くの方のご参加をお待ちしています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

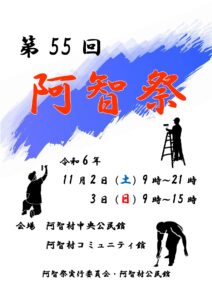

9/30 元一写真からみた駒場の町並み

9月30日に、駒場町並み調査の一環として熊谷元一先生の写真を使ったワークショップを行いました。元一先生の写真が実際に駒場のどこの場所を撮影したものなのか、地元の方々と地図を見ながら特定していく作業を行いました。元一先生の写真を通じて、駒場の昔の様子を目にすることが出来、元一写真の貴重さを実感しました。

12/1(日)こまんばマルシェを開催します!

12月1日(日)に、こまんばマルシェを開催します。純喫茶キッチンカ―、クレープ、たこ焼き、手作り雑貨など多くのお店が出店します。クリスマスにちなんだ企画もありますので、ぜひお立ち寄りください。

【申込不要】11/16(土) 第2回帚木セミナー

54帖に及ぶ長編小説である源氏物語は、作者である紫式部がいつ・どの巻から書いたのか、研究者の間で様々な説が唱えられています。明治~昭和初期に活躍した歌人・作家の与謝野晶子は、紫式部が書き始めたのは第2帖「帚木」からであると著書に記しています。今回はその説をテーマに講師のお話を聞き、実際に園原の帚木を訪れます。

- 日時 2024年11月16日(土)午後2時~4時

- 講師 斉藤正昭氏(源氏物語研究者)

- 会場 園原ビジターセンターはゝき木館

- 参加無料、申込不要

- 歩きやすい服装、靴でお越しください。

- 主催 源氏物語・帚木プロジェクト委員会

【申込不要】11/24(日)「小さなあち芸能祭」

阿智村智里西地区・園原にある能舞台で、阿智にゆかりがある伝統芸能をご披露して頂きます。今回は、園原能教室の生徒さんによる謡・仕舞、伍和地区の栗矢銭太鼓、園原地区の木賊獅子をご披露して頂きます。ぜひお越しください。

- 日時 2024年11月24日(日)午後1時半~3時

- 会場 園原能舞台(園原コミュニティ館)*門前屋左折200m、月見堂の横

- 演目

- 園原能教室 謡「羽衣」、仕舞「猩々」

- 栗矢銭太鼓

- 木賊獅子

- 参加無料、申込不要

- 支援:信州アーツカウンシル(一般財団法人 長野県文化振興事業団)令和6年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

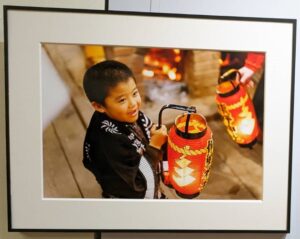

阿智村の花桃がいま、咲いている!

2023年9月、春日地区や駒場地区でハナモモの葉が白っぽくなったり、落葉しました。原因は「モモヒメヨコバイ」が大繁殖し、葉の汁を吸ったためです。モモヒメヨコバイはウメやサクラ等に着く昆虫で、2019年に和歌山県で確認されて以降、各県に広がっています。長野県では2023年が初確認でした。2024年も同じ状態となり、葉の裏には多くの成虫や脱皮殻がついています。

モモヒメヨコバイ

体長3~3.5mm程度。特徴は頭頂部中央の黒い点。若いうちは白っぽい黄色(左写真)で、成虫になると黄緑色になる。

2023/9/12 撮影

9月下旬、落葉した木から新しい葉が出てきていました。中には花が咲いているものもあります。確認した限り、1本の木に咲いている花の数は数個~20個程度でした。

2024/10/3 撮影

なぜ花桃の花が咲くのか?

ハナモモの成長メカニズムは必ずしもわかっていませんが、ハナモモの仲間であるサクラにも似たような現象があります。

サクラは夏の終わりに翌年の葉芽・花芽をつくります(ハナモモも同じ)。夏が終わり日照時間が短くなってくると、葉でアブシシン酸(ABA)という植物ホルモンがつくられます。ABAは芽へと輸送され、芽の成長を抑えます。通常であれば落葉する時期は気温が低くなっているため、葉が落ち、ABAが減っても芽は成長せず越冬します。

今回のように虫の害や台風などで気温が高いうちに落葉するとABAが供給されなくなり、葉芽や花芽が成長し、葉が出たり、花が咲くと考えられています。サクラの場合は「狂い咲き」と呼ばれる現象です。ハナモモも同様のメカニズムの可能性があります。

葉の数、花の数は全体から見れば少なく、大部分の芽は年を越えると思われます。ただ多くのハナモモの幹にウメノキゴケという地衣類が以前より多く付着しています。ウメノキゴケは弱った木に付きやすく、木が弱っている可能性があります。

- 撮影場所はすべて駒場地区

- 参考資料:日本植物生理学会Webサイト植物Q&A登録番号1104、長野県病害虫防除所2023、植物防疫第77巻第9号50₋52p(2023)

全村博だより